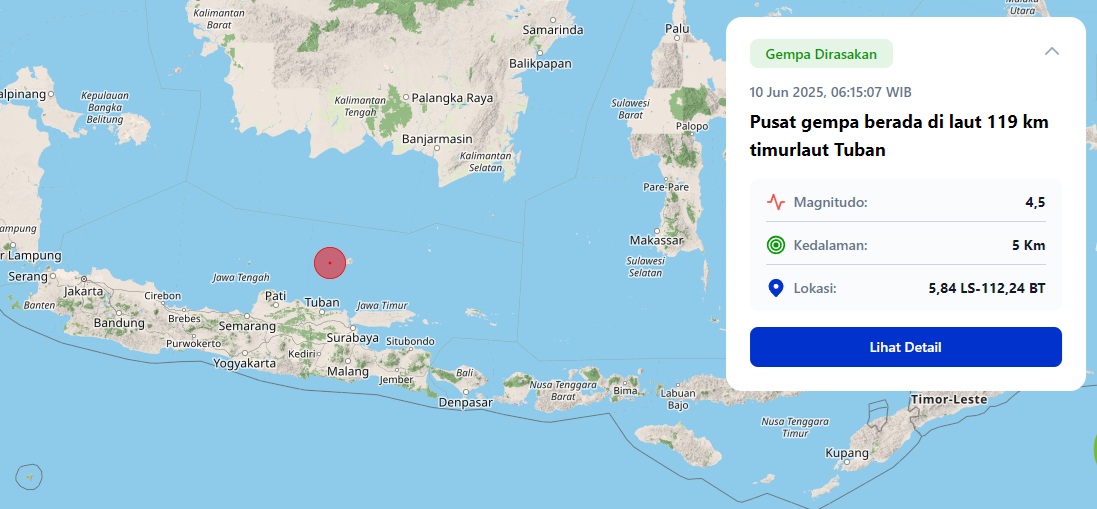

JURNAL PAPAR, Tuban – Siang itu Tuban membara. Panasnya menyengat kepala. Bahkan tubuh saya tak kuat menahan mimisan dua kali, dan terpaksa izin tak masuk kantor. Tapi, panggilan untuk menyusul tim ke Karangsari terlalu kuat untuk diabaikan. Ada janji tak tertulis yang harus saya penuhi. Mengapa? Baca kisah awalnya di seri satu (tautan embed di sini).

Sesampainya di Karangsari, saya langsung menjadi perhatian. Wajar saja, wajah asing di kampung padat seperti ini pasti langsung dikenali. Kami diundang oleh Dwi, seorang pemuda asli Karangsari berusia 30 tahun, untuk meliput tradisi barikan tradisi syukur masyarakat pesisir. Namun, saya memilih menjauh dari keramaian. Bukan karena enggan berbaur, tapi ingin menyimak lebih dalam denyut kampung ini.

Tradisi lempar bubur warna-warni pun jadi sorotan utama hari itu. Meriah, simbol tolak bala dan kebersamaan. Cerita lengkap tentang ritual itu bisa Anda baca di sini.

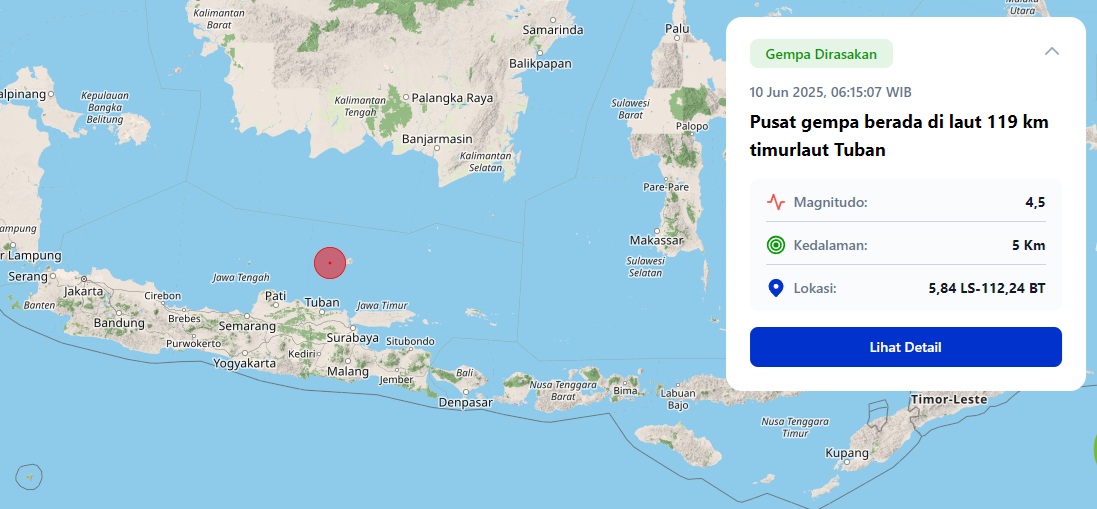

Namun, cerita sesungguhnya justru dimulai setelah keramaian bubar. Hujan badai mengguyur Tuban tanpa kompromi. Dwi mengajak kami berteduh ke sebuah tempat yang tak asing TPI Karangsari. Dulu saya pernah kemari saat pandemi. Saya kira sepinya karena COVID-19. Ternyata hari ini pun masih sama. Sepi. Lebih tepatnya: mati.

TPI itu kini hanyalah bangunan sunyi yang dikepung nostalgia. Di sisi lain, para nelayan masih sibuk. Beberapa tengah mengikat perahu dengan tali tambang ke balok beton. Lainnya masih bertahan di atas perahu, menguras air hujan yang masuk. Semua laki-laki, usia beragam, dan semua menggigil melawan cuaca.

“Iku tali ning kene wae,” kata seorang nelayan pada rekannya. Petunjuk sederhana untuk menyelamatkan perahu dari arus deras. Dwi menunjuk ke sungai kecil di samping TPI. Katanya, dulu sungai itu besar. Bisa memotong lebih dari sepersepuluh ukuran TPI. Saat banjir besar, airnya bisa melebihi tanggul. Tapi hari itu, kami masih cukup beruntung.

Perahu mereka kecil. Jauh lebih mungil daripada yang biasa bersandar di TPI Palang. Saya tak habis pikir, bagaimana mereka melawan ombak laut dengan kapal sekecil itu. Tapi mereka tetap berangkat. Usai subuh, melaut dengan harap. Komoditas utama Karangsari hanyalah teri nasi. Bukan karena malas mencari ikan besar, tapi karena laut sedang sepi dan alat tangkap mereka pun sederhana.

Saya mengamati sekitar. TPI-nya bersih. Tidak ada sampah berserakan, hanya tong sampah penuh di pojok. Jalan desa juga rapi. Rumah-rumah saling berhimpitan, hanya gang sempit selebar dua motor. Tempat sampah disediakan warga di depan rumah. Tapi, saat saya berjalan ke belakang perkampungan, pemandangan berubah drastis.

Sampah berserakan. Awalnya saya kira milik warga. Tapi Dwi membantah. “Itu kiriman dari laut,” katanya. Bukan sampah mereka, tapi ‘hadiah’ dari gelombang. Ironisnya, warga Karangsari menanti kiriman ikan, tapi justru sampah yang datang.

Nama desa ini indah: Karangsari. Bukan Karangsampah.

Maka bukalah mata. Ini bukan hanya cerita tentang kampung nelayan. Ini tentang janji, harapan, dan ketabahan menghadapi laut yang berubah.

(bersambung)

Berita Terkait

Eksotika Bromo 2025 (SERI 12): Burdah Gembrung, Suara Lirih dari Timur yang Menggema di Bromo

Seri Eksotika Bromo (11): Sorak Tor Se Asat, Ketika Laut dan Gunung Bertemu di Panggung Bromo

Seri Eksotika Bromo (10): Jejak Tradisi di Lautan Pasir, Tarian Ksatria dari Sidoarjo

Eksotika Bromo 2025 (Seri 7): Kolaborasi Seniman dan Masyarakat Tengger, Jadi Magnet Wisata Luar Biasa

Eksotika Bromo (Seri 6): Surga Fotografi, Keindahan di Pinggiran Jalan Menuju Mentigen Hill

Eksotika Bromo 2025 (SERI 4): Ketika Joko Seger dan Roro Anteng Menari di Panggung Bromo

Eksotika Bromo 2025 (Seri 3): Tempat Sujud Manusia Gunung yang Jadi Panggung Olivia Zalianti

Tag

Arsip

Berita Populer & Terbaru

Polling Online

Tidak ada polling tersedia.